Sind Depressionen vererbbar? Genetik & Umwelt verstehen

In unserem Blog findest du Artikel zum Thema Medizinalcannabis bei verschiedenen Krankheitsbildern. Suche einfach einen Artikel unten – oder kontaktiere uns, wenn du noch weitere Artikel zu einem bestimmten Thema bekommen möchtest - oder schreibe dich in unserem Newsletter ein, um benachrichtigt zu werden, wenn es neue Artikel gibt.

Sind Depressionen vererbbar? Genetische Einflüsse und Umweltfaktoren verständlich erklärt

Viele Menschen fragen sich, ob psychische Erkrankungen wie Depressionen „in der Familie liegen“ und ob eine genetische Veranlagung das eigene Leben vorbestimmt. Gleichzeitig nimmt die Berichterstattung zu psychischer Gesundheit zu, und Fachbegriffe wie „Erblichkeit“ oder „Genetik“ tauchen häufig in Nachrichten und Social‑Media‑Posts auf. Dieser Artikel verfolgt einen rein aufklärenden Ansatz: Er erläutert den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu genetischen und Umwelteinflüssen bei Depressionen, beschreibt das körpereigene Endocannabinoid‑System sowie die rechtliche Einordnung medizinischer Cannabisprodukte in Deutschland. Er ersetzt keine medizinische Beratung und gibt keine Empfehlungen für Diagnostik oder Therapie. Entscheidungen über Behandlungsmöglichkeiten sollten ausschließlich in Absprache mit qualifiziertem Fachpersonal getroffen werden.

Was du nach dem Lesen weißt

- Multifaktorielles Verständnis: Depressionen entstehen aus einem komplexen Zusammenspiel genetischer, biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Es gibt kein einziges „Depressionsgen“ – vielmehr sind viele kleine genetische Varianten beteiligt.

- Statistische Genetik: Zwillings‑ und Familienstudien zeigen, dass genetische Faktoren das Risiko für depressive Erkrankungen beeinflussen können. Diese Werte sind statistische Schätzungen und keine individuellen Vorhersagen.

- Umwelteinflüsse und Lebensstil: Stress, traumatische Ereignisse, soziales Umfeld und individuelle Lebensweisen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie genetische Faktoren.

- Rechtliche Rahmenbedingungen: Medizinische Cannabisblüten unterliegen in Deutschland strengen gesetzlichen Vorgaben, dürfen nur ärztlich verordnet werden und sind kein Standardmittel zur Behandlung von Depressionen.

Was sind Depressionen?

Depressive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt Depressionen als häufige mentale Störungen, die sich durch eine dauerhaft gedrückte Stimmung oder einen Verlust von Freude und Interesse über längere Zeiträume auszeichnen. Betroffene erleben den Alltag anders als Menschen ohne Depression: Beziehungen zu Familie, Freunden und Kolleg:innen können belastet sein, und der geregelte Tagesablauf fällt oft schwer. Depressionen unterscheiden sich von normalen Stimmungsschwankungen; eine depressive Episode dauert mindestens zwei Wochen und ist mit mehreren Symptomen verbunden.

Symptome und Muster

Während einer depressiven Episode können unterschiedliche Beschwerden auftreten. Häufig genannte Anzeichen sind:

- Niedergeschlagenheit: anhaltende traurige oder leere Stimmung, Reizbarkeit.

- Interessenverlust: Dinge, die früher Freude bereitet haben, erscheinen sinnlos.

- Erschöpfung: ständige Müdigkeit oder Antriebslosigkeit.

- Konzentrationsschwierigkeiten: vermindertes Leistungsvermögen und Entscheidungsschwierigkeiten.

- Selbstzweifel: starke Schuldgefühle oder ein geringes Selbstwertgefühl.

- Veränderungen von Schlaf und Appetit: Schlafstörungen oder übermäßiges Schlafbedürfnis sowie Gewichtsabnahme oder -zunahme.

- Gedankenkreisen: Grübeln über die Zukunft oder über das eigene Leben, in schweren Fällen Suizidgedanken.

Depressive Episoden können einmalig auftreten oder sich wiederholen. Fachleute unterscheiden:

- Einzelne Episode: Die erste und bisher einzige depressive Phase.

- Rezidivierende Episode: Es kam bereits zu mehreren depressiven Phasen.

- Bipolare Störung: Depressive Episoden wechseln sich mit Phasen stark gehobener Stimmung („Manie“) ab, die sich durch überschäumende Energie, vermindertes Schlafbedürfnis und impulsives Verhalten auszeichnen.

Verbreitung und Risikofaktoren

Depressionen können grundsätzlich jeden Menschen treffen. Laut WHO leiden weltweit schätzungsweise vier Prozent der Bevölkerung an einer Depression. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Belastende Lebensereignisse wie Verlust, Gewalt oder schwere Erkrankungen erhöhen das Risiko. Gleichzeitig können körperliche Erkrankungen wie Krebs, Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen oder Diabetes das Auftreten einer Depression begünstigen, und umgekehrt kann eine Depression die Bewältigung körperlicher Krankheiten erschweren.

Genetische Einflüsse verstehen

Erblichkeitsschätzungen

Genetische Veranlagung spielt bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle, aber sie ist nur ein Teil des Puzzles. Zwillingsstudien und Familienuntersuchungen helfen Forschenden dabei, den genetischen Anteil zu schätzen. Eineiige Zwillinge teilen 100 % ihrer Gene, während zweieiige Zwillinge im Schnitt 50 % teilen. Wenn beide Mitglieder eines Zwillingspaares an einer Depression erkranken, spricht man von Konkordanz. Die Differenz der Konkordanzraten zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen ermöglicht eine Schätzung der sogenannten Heritabilität. Metaanalysen kommen zu dem Ergebnis, dass zwischen 40 % und 50 % der Unterschiede im Depressionsrisiko auf genetische Faktoren zurückzuführen sind. Diese Zahl beschreibt den Anteil an der Gesamtvariabilität in der Bevölkerung – sie lässt keine Aussage über das individuelle Risiko zu.

Relatives Risiko bei familiärer Belastung

Menschen mit einem erkrankten Elternteil oder Geschwister haben ein etwa zwei‑ bis dreifach erhöhtes Risiko, selbst eine depressive Episode zu erleben. Dieses relative Risiko wird oft missverstanden: Es bedeutet nicht, dass eine Erkrankung unvermeidbar ist. Vielmehr weist eine familiäre Häufung darauf hin, dass verschiedene Faktoren – genetische Variationen und gemeinsame Lebensumstände – zusammenspielen. Familienmitglieder teilen häufig ähnliche Umweltbedingungen (z. B. stressige Lebensereignisse oder Umgangsformen), sodass nicht eindeutig zwischen genetischen und erlernten Einflüssen unterschieden werden kann.

Polygenetische Natur der Depression

Depressive Störungen sind hochgradig polygenetisch. Das bedeutet, dass hunderte genetischer Varianten, von denen jede einen minimalen Beitrag leistet, am Risiko beteiligt sind. Ein internationales Forschungsprojekt identifizierte über 700 genetische Variationen, fast die Hälfte davon neu, die mit depressiven Erkrankungen assoziiert sein könnten. Diese Varianten betreffen grundlegende biologische Prozesse wie die neuronale Signalübertragung, die Stressregulation oder immunologische Abläufe. Keine einzelne Variante hat für sich genommen eine starke Aussagekraft, und ihr kumulativer Einfluss wird durch Umweltfaktoren moduliert.

Familiengeschichte und Gen‑Umwelt‑Wechselwirkungen

Die genetische Ausstattung einer Person beeinflusst, wie sie auf belastende Ereignisse reagiert, doch sie bestimmt nicht den Lebensverlauf. Forschende untersuchen sogenannte Gen‑Umwelt‑Interaktionen, also das Zusammenspiel zwischen genetischer Disposition und Umweltfaktoren. Eine bekannte Hypothese besagte, dass eine bestimmte Variante im Serotonintransporter‑Gen das Depressionsrisiko nur unter Stressbedingungen erhöht. Spätere Metaanalysen lieferten widersprüchliche Ergebnisse; einige fanden keine konsistente Interaktion. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Gene keine automatischen Auslöser sind und wissenschaftliche Befunde kritisch eingeordnet werden müssen.

Familiengeschichte kann zu erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber psychischer Gesundheit führen, aber sie ist kein Schicksal. Präventive Maßnahmen, Resilienztrainings und frühe Unterstützung können helfen, Herausforderungen besser zu bewältigen. Kinder, die durch resiliente Betreuungspersonen unterstützt werden, können Strategien entwickeln, die sie vor einer späteren Erkrankung schützen.

Umweltfaktoren und Lebensstil

Soziale und psychologische Einflüsse

Depressionen entwickeln sich selten allein aus genetischen Ursachen. Umweltfaktoren wie belastende Lebensereignisse (Trauer, Scheidung, Arbeitsplatzverlust), chronischer Stress, soziale Isolation oder traumatische Erfahrungen wirken sich spürbar auf die psychische Gesundheit aus. Ein supportive Umfeld, stabile Beziehungen und soziale Integration können dagegen schützend wirken. Ebenso wirken psychosoziale Faktoren wie Armut, Diskriminierung oder instabile Lebensbedingungen belastend.

Physische Gesundheit und Lifestyle

Körperliche Krankheiten stehen oft in Wechselwirkung mit depressiven Störungen. Ungünstige Lebensstile (Bewegungsmangel, unregelmäßige Schlaf‑ oder Essgewohnheiten, Alkohol‑ oder Drogenkonsum) können das Risiko erhöhen. Umgekehrt kann eine Depression zu einem erhöhten Risiko für Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen beitragen. Prävention und Gesundheitsförderung – etwa regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, gute Schlafhygiene und Stressbewältigung – stärken die psychische und körperliche Gesundheit gleichermaßen.

Genetik im Alltag

Die genetische Ausstattung prägt, wie sensitiv unser Körper auf Stress reagiert, wie Neurotransmitter verarbeitet werden und wie das Gehirn Ereignisse verarbeitet. Diese Merkmale erklären, weshalb Menschen unterschiedlich auf Belastungen reagieren. Sie bestimmen aber nicht, wie jemand sein Leben gestaltet oder welche Bewältigungsstrategien er entwickelt. Professionelle Hilfe, psychotherapeutische Verfahren und eine wertschätzende Umgebung können den Umgang mit Depressionen unterstützen. Genetik liefert daher Hinweise, aber keine festen Prognosen.

Das Endocannabinoid‑System

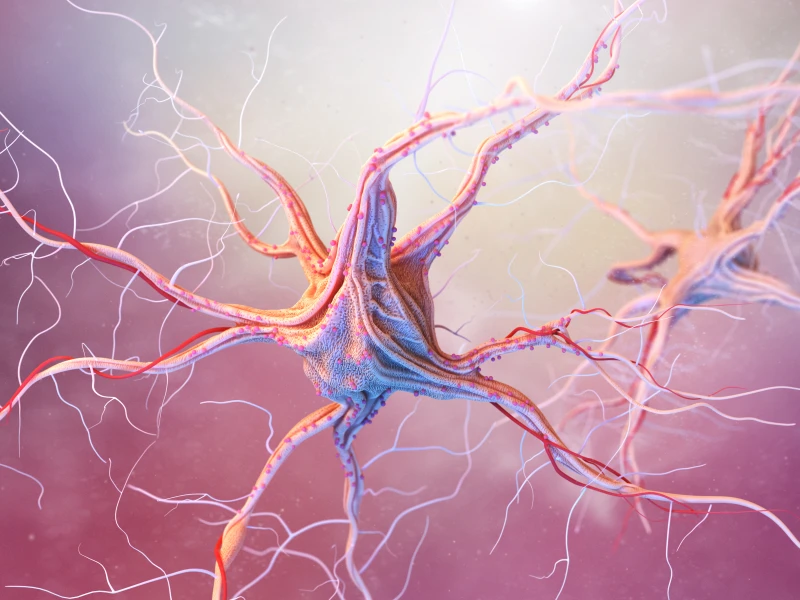

Aufbau und Funktion

Der Körper verfügt über ein eigenes, komplexes Signalnetzwerk, das Endocannabinoid‑System (ECS). Es besteht aus:

- Endocannabinoiden: körpereigene Botenstoffe wie Anandamid und 2‑Arachidonylglycerol.

- Rezeptoren: CB1‑Rezeptoren, die vorwiegend im Gehirn vorkommen, und CB2‑Rezeptoren, die im Immunsystem zu finden sind.

- Enzymen: Proteine, die diese Botenstoffe auf‑ und abbauen.

Dieses System spielt eine Rolle bei Prozessen wie Lernen, Gedächtnis, emotionaler Verarbeitung, Schlaf‑Wach‑Rhythmus, Schmerzwahrnehmung und Immunantwort. Seine Aufgabe besteht darin, das innere Gleichgewicht (Homöostase) zu fördern. Wichtig ist: Die Beschreibung des ECS hat informierenden Charakter und stellt keine Aussage über therapeutische Wirkungen dar.

Unterschiede zwischen THC und CBD

THC – das psychoaktive Cannabinoid

Tetrahydrocannabinol (THC) ist der Hauptwirkstoff, dem die psychoaktiven Effekte von Cannabis zugeschrieben werden. Laut einem Informationsblatt der US‑amerikanischen Drogenbehörde (DEA) ist THC das Hauptelement, das die berauschende Wirkung von Cannabis verursacht. Wenn THC in den Körper gelangt, bindet es an Cannabinoid‑Rezeptoren und kann Bereiche beeinflussen, die für Wahrnehmung, Gedächtnis und Koordination wichtig sind. Der Konsum von THC kann kurzzeitig zu Schwindel, veränderten Sinneseindrücken, reduzierter Konzentration und anderen Effekten führen. Diese Beschreibung dient lediglich der sachlichen Einordnung und nicht als Empfehlung für eine Anwendung.

CBD – das nicht‑berauschende Cannabinoid

Cannabidiol (CBD) ist ein weiteres Cannabinoid der Cannabis‑Pflanze. Nach Angaben der US‑Gesundheitsbehörde CDC gilt CBD als nicht beeinträchtigend, das heißt, es verursacht keinen „High“. CBD kann aus Hanf (Cannabis sativa mit weniger als 0,3 % THC) gewonnen werden. Wissenschaftler:innen lernen noch, wie CBD auf den Körper wirkt; die Nebenwirkungen können je nach Produkt unterschiedlich sein. Produkte, die als CBD oder Hanf vermarktet werden, können Verunreinigungen oder unerwünschte Bestandteile wie THC enthalten. Es liegen noch keine umfassenden Daten zur Langzeitsicherheit vor, und die Forschungslage ist begrenzt. Diese Angaben dienen ebenfalls rein der Orientierung.

Rechtliche Einordnung von THC und CBD in Deutschland

In Deutschland unterliegt THC dem Betäubungsmittelgesetz. THC‑haltige Produkte dürfen nur für definierte medizinische Zwecke und unter ärztlicher Kontrolle eingesetzt werden. CBD‑Produkte werden in vielen Fällen als Nahrungsergänzungsmittel oder kosmetische Produkte angeboten; sie sind jedoch nicht immer zulässig, weil sie als neuartige Lebensmittel oder Arzneimittel eingestuft werden können. Die rechtliche Bewertung hängt vom konkreten Produkt und dessen Zusammensetzung ab. Wer CBD‑Produkte nutzen möchte, sollte sich über Risiken, mögliche Nebenwirkungen und Gesetzeslage informieren und im Zweifel medizinischen Rat einholen.

Medizinische Cannabisblüten in Deutschland

Qualitätsanforderungen und Kontrolle

Medizinische Cannabisblüten unterscheiden sich grundlegend von Produkten aus dem illegalen Markt. Sie werden in spezialisierten Anlagen angebaut, unterliegen der guten Herstellungspraxis (GMP) und der guten Vertriebspraxis (GDP) und werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) überwacht. Das Cannabisagentur‑Programm des BfArM koordiniert den Anbau, die Ernte, die Qualitätskontrolle, die Lagerung, das Verpacken und die Verteilung. Jede Charge muss nachvollziehbar dokumentiert, frei von Verunreinigungen und hinsichtlich ihres Gehalts an Inhaltsstoffen genau überprüft werden.

Verordnung und Erstattung

In Deutschland dürfen Ärzt:innen Cannabisblüten verordnen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Laut dem Bundesgesundheitsministerium wird eine Verordnung erwogen, wenn:

- eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt,

- keine allgemein anerkannte Therapie verfügbar ist oder bestehende Behandlungen nicht ausreichend wirken,

- eine begründete Aussicht besteht, dass sich der Krankheitsverlauf oder schwerwiegende Symptome verbessern.

Die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt nur nach vorheriger Genehmigung. Cannabisblüten sind kein Mittel der ersten Wahl und werden in der Regel nur dann eingesetzt, wenn andere Therapien nicht ausreichend helfen. Für die Indikation Depression existiert derzeit keine Zulassung als Arzneimittel, und entsprechende Behandlungen erfolgen außerhalb dieses Anwendungsbereichs.

Abgrenzung zu illegalem Konsum

Selbst der Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf ist in Deutschland gesetzlich stark eingeschränkt. Der Besitz ohne ärztliche Verordnung kann strafbar sein. Medizinische Cannabisblüten dürfen nur aus Apotheken bezogen werden; sie müssen in verschlossenen Behältern gelagert und sachgemäß angewendet werden. Diese strengen Vorgaben sollen Qualität und Patientensicherheit gewährleisten sowie den Missbrauch verhindern.

Anwendungsmöglichkeiten: Vaporizer, Extrakte und mehr

Inhalation über Vaporizer

Bei der medizinischen Anwendung werden Cannabisblüten häufig in Vaporizern erhitzt. Laut einem Informationsportal der gesetzlichen Krankenkasse Barmer wird beim Rauchen ein großer Teil der Cannabinoide verbrannt oder entweicht mit dem Rauch; nur etwa 20–30 % gelangen in den Körper. Beim Verdampfen werden etwa die Hälfte der Wirkstoffe in Dampf umgewandelt, und davon wird wiederum ein großer Anteil aufgenommen. Ein Vaporizer erhitzt die Blüten, ohne sie zu verbrennen. Das dient der Schonung der Atemwege. Dennoch handelt es sich auch hier um eine medizinische Anwendung, die fachlich begleitet werden muss. Zur Anwendungstemperatur, Gerätewahl und Dosierung sollten ausschließlich Ärzt:innen beraten.

Extrakte und andere Darreichungsformen

Neben Blüten gibt es ölige Extrakte, Kapseln oder Sprays, die den Wirkstoffgehalt genauer dosierbar machen können. Die Aufnahme über den Magen‑Darm‑Trakt führt zu einem langsameren, aber länger anhaltenden Wirkungseintritt. Welche Darreichungsform geeignet ist, wird individuell von der behandelnden Ärztin oder dem Arzt festgelegt. Dieses Thema wird hier nur informierend angesprochen; es erfolgen keine Anwendungsempfehlungen.

Wissenschaftliche Evidenz und Vorsicht

Die Forschung zu Cannabinoiden bei psychischen Erkrankungen befindet sich noch im Aufbau. Eine Metaanalyse in The Lancet Psychiatry fasst Studien zu verschiedenen mentalen Störungen zusammen und kommt zu dem Schluss, dass die Belege für eine Wirksamkeit von medizinischen Cannabinoiden bei Depressionen oder Angststörungen unzureichend sind. Die Ergebnisse bestehender randomisierter Studien werden als niedrig‑bis moderat‑qualitativ bewertet, und potenzielle Nebenwirkungen sowie Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten werden hervorgehoben. Daher raten Fachgesellschaften dazu, Cannabinoide nicht als Standardtherapie für psychische Erkrankungen einzusetzen und weitere Forschung abzuwarten.

Für Menschen, die eine Behandlung in Erwägung ziehen, ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben: Cannabisprodukte sind nicht darauf ausgelegt, eine Depression zu heilen oder psychische Symptome zu beseitigen. Sie können je nach Zusammensetzung psychoaktive Effekte haben und Nebenwirkungen hervorrufen. Ein sorgfältiges Abwägen von Nutzen und Risiken sowie eine engmaschige ärztliche Begleitung sind unerlässlich.

Prävention und Lebensstil

Depressionen können in vielen Fällen günstig beeinflusst werden, wenn frühe Warnzeichen erkannt und unterstützende Maßnahmen ergriffen werden. Selbstfürsorge und ein gesunder Lebensstil sind wichtige Bausteine:

- Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Wohlbefinden steigern und Stress abbauen.

- Schlafhygiene: Ein geregelter Schlafrhythmus hilft, die innere Uhr zu stabilisieren.

- Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung unterstützt den Stoffwechsel und das Energielevel.

- Soziale Kontakte: Austausch mit Freunden, Familie oder Selbsthilfegruppen sorgt für Verbundenheit.

- Achtsamkeit und Stressmanagement: Atemübungen, Meditation oder Yoga können den Umgang mit stressigen Situationen erleichtern.

Für viele Menschen ist psychotherapeutische Unterstützung ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Fachpersonen können helfen, belastende Gedankenmuster zu erkennen und neue Strategien zu erlernen. In manchen Fällen werden auch Medikamente eingesetzt, insbesondere wenn depressive Episoden ausgeprägt sind. Diese Therapien sollten immer individuell angepasst und regelmäßig überprüft werden.

Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen

Psychologische Behandlungsformen

Die WHO hebt hervor, dass es wirksame psychologische Therapien für Depressionen gibt. Diese werden bei leichten und mittelschweren Verläufen als vorrangige Methode empfohlen und lassen sich bei Bedarf mit Medikamenten kombinieren. Zu den bewährten Verfahren zählen:

- Verhaltenaktivierung: Diese Therapieform unterstützt dabei, schrittweise wieder positive Aktivitäten aufzunehmen, die das persönliche Wohlbefinden steigern.

- Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Patient:innen lernen, belastende Gedankenmuster zu erkennen und sie durch hilfreichere Interpretationen zu ersetzen.

- Interpersonelle Psychotherapie (IPT): Der Fokus liegt auf zwischenmenschlichen Beziehungen und der Bewältigung von Rollenkonflikten oder Trauer.

- Problemlöseorientierte Therapie: Sie vermittelt Strategien, um Herausforderungen systematisch zu analysieren und lösungsorientierte Schritte zu entwickeln.

Therapeutische Gespräche können persönlich oder online stattfinden und teilweise auch in Gruppen- oder Selbsthilfeformaten angeboten werden. Wichtig ist, sich bei psychologischen Behandlungen an geschulte Fachkräfte zu wenden.

Medikamentöse Therapie

Antidepressiva kommen bei mittleren bis schweren depressiven Episoden zum Einsatz. Die WHO weist darauf hin, dass selektive Serotonin‑Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) wie Fluoxetin zu den häufig verordneten Wirkstoffen gehören. Diese Medikamente sollten nur von Ärzt:innen verschrieben und überwacht werden, da Nebenwirkungen auftreten können und eine gewisse Zeit bis zur Wirkung vergeht. Für Kinder und Jugendliche sind Antidepressiva nicht die erste Wahl und müssen besonders vorsichtig eingesetzt werden.

Selbsthilfe und Unterstützung

Neben professioneller Behandlung können eigene Schritte dabei helfen, den Alltag mit Depressionen zu bewältigen. Selbsthilfeangebote, Online‑Programme und Literatur können Unterstützung bieten. Die WHO empfiehlt Selbsthilfemaßnahmen wie:

- Aktiv bleiben: Versuche, Tätigkeiten beizubehalten, die früher Freude bereitet haben.

- Kontakt halten: Soziale Beziehungen sind ein wichtiger Schutzfaktor.

- Regelmäßige Routinen: Ein geregelter Schlaf‑ und Essrhythmus stabilisiert den Alltag.

- Verzicht auf Alkohol und Drogen: Der Konsum kann Depressionen verstärken.

- Über Gefühle sprechen: Das Teilen von Sorgen mit vertrauten Menschen oder Beratungsstellen kann entlastend wirken.

Bei akuten Krisen oder Suizidgedanken sollte sofort professionelle Hilfe über Notdienste, Krisentelefone oder Ärzt:innen in Anspruch genommen werden.

Häufige Fragen (FAQ)

Macht medizinisches Cannabis „high“?

Ein Teil der medizinischen Cannabisprodukte enthält THC, das für die psychoaktive Wirkung verantwortlich ist. Je nach Sorte und Dosierung können subjektive Effekte auftreten, die von Euphorie bis zu Benommenheit reichen. Ärzt:innen wählen Sorte und Dosis mit Bedacht; das Ziel einer medizinischen Verordnung ist nicht, einen Rauschzustand hervorzurufen. Einige Produkte enthalten CBD oder haben ein ausgewogenes Verhältnis von THC zu CBD; diese können weniger psychoaktive Effekte haben.

Kann ich andere Medikamente absetzen, wenn ich Cannabis verschrieben bekomme?

Nein. Die Entscheidung, ein Medikament zu reduzieren oder abzusetzen, darf nur in Absprache mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt getroffen werden. Cannabisprodukte ersetzen keine anderen Arzneimittel, und unbeabsichtigtes Absetzen kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn jemand parallel Cannabis erhält, wird die gesamte Medikation individuell angepasst.

Wie wird man Cannabispatient:in?

Um eine Verordnung für medizinisches Cannabis zu erhalten, muss zunächst eine ärztliche Diagnose vorliegen. Ärzte prüfen, ob eine schwerwiegende Erkrankung besteht, ob andere Therapien ausgeschöpft wurden und ob eine begründete Aussicht auf Symptomverbesserung besteht. Anschließend wird ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt, der geprüft und genehmigt werden muss. Ein eigenständiger Erwerb ohne Rezept ist nicht zulässig.

Hilft Cannabis bei Depressionen?

Aktuell gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege dafür, dass Cannabisprodukte Depressionen lindern können. Während vereinzelt positive Erfahrungen berichtet werden, können solche Erfahrungsberichte nicht als allgemeingültig betrachtet werden. Die Verwendung von Cannabis zur Behandlung psychischer Erkrankungen sollte nur im Rahmen von Studien oder individuellen ärztlichen Entscheidungen erfolgen, und Betroffene sollten sich der unklaren Evidenzlage bewusst sein.

Depressionen sind komplexe Erkrankungen, die nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen sind. Genetische Faktoren leisten einen Beitrag, erklären jedoch nur einen Teil des individuellen Risikos. Umweltbedingungen, Lebensumstände, soziale Unterstützung und persönliche Resilienz spielen eine ebenso wichtige Rolle. Das bedeutet: Auch bei genetischer Veranlagung lässt sich der Verlauf positiv beeinflussen.

Das körpereigene Endocannabinoid‑System reguliert verschiedene biologische Prozesse. Seine Erforschung hilft, das Zusammenspiel zwischen Gehirn, Immunsystem und Stoffwechsel besser zu verstehen. Davon abzuleiten, dass Cannabisprodukte automatisch therapeutische Effekte haben, wäre jedoch irreführend. THC ist der Hauptstoff, der psychoaktive Effekte hervorruft, während CBD als nicht beeinträchtigend gilt. Die rechtliche Lage in Deutschland ist klar: Cannabisblüten dürfen nur bei schweren Erkrankungen und nach Ausschöpfen anderer Therapien verschrieben werden.

Für Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, ist eine Kombination aus psychotherapeutischer Unterstützung, gegebenenfalls medikamentöser Behandlung und Lebensstil‑Anpassungen am sinnvollsten. Wer den Verdacht auf eine Depression hat, sollte frühzeitig professionelle Hilfe suchen und sich über alle verfügbaren Behandlungsoptionen informieren. So kann man dem Zusammenspiel von Genen, Umwelt und persönlicher Lebensgestaltung aktiv begegnen.

Quellenliste

- Sullivan et al., Metaanalyse zu genetischen und Umweltfaktoren bei Depressionen – Heritabilität und relatives Risiko

- Stanford Medicine, „Major Depression and Genetics“ – Heritabilität und familiäres Risiko

- ScienceDaily (Januar 2025) – Polygenetische Analyse identifiziert über 700 Genvarianten

- Meta‑Analysen zur Serotonintransporter‑Variante – widersprüchliche Ergebnisse zur Gen‑Umwelt‑Interaktion

- Harvard Health Publishing – Funktionen des Endocannabinoid‑Systems

- BfR (FAQ zu Hanf) – CBD hat pharmakologische Wirkungen und ist nicht psychoaktiv

- BfR – THC ist der Hauptträger der psychoaktiven Wirkung von Cannabis

- Barmer Ratgeber – Unterschiede zwischen Rauchen und Verdampfen von Cannabis

- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) – Qualitätsanforderungen und gesetzliche Kontrolle von Medizinalcannabis

- Bundesministerium für Gesundheit – Voraussetzungen für eine Kostenübernahme von Medizinalcannabis

- Lancet Psychiatry Meta‑Analyse – Unzureichende Evidenz für Cannabinoide bei mentalen Erkrankungen

- WHO – Definition, Symptome und Verbreitung von Depressionen

- WHO – Contributing factors und Wechselwirkung mit körperlicher Gesundheit

- CDC – CBD ist nicht beeinträchtigend und darf höchstens 0,3 % THC enthalten

- DEA – THC ist der Hauptstoff für die psychoaktive Wirkung von Cannabis

Rechtlicher Hinweis: Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der sachlichen Aufklärung und allgemeinen Information. Sie ersetzen weder eine ärztliche Diagnose noch eine individuelle medizinische Beratung oder Behandlung. Entscheidungen zu Diagnostik und Therapie sollten stets gemeinsam mit einer qualifizierten Ärztin oder einem qualifizierten Arzt getroffen werden.

Wir klären deine offenen Fragen

Lass uns deine Fragen beantworten

Wir nehmen uns Zeit für deine Fragen

Alle Antworten auf deine Fragen

Du hast Fragen oder suchst Rat zu Medizinalcannabis? Wir bringen Licht ins Dunkle und begleiten dich auf dem Weg zu mehr Gesundheit. Kontaktiere uns – wir sind für dich da.

Unsicherheiten bei einer neuen Therapie sind völlig normal. Wir nehmen uns Zeit für deine Bedenken und unterstützen dich dabei, die richtige Entscheidung für deine Gesundheit zu treffen.

Jede Entscheidung für eine neue Therapie braucht Vertrauen. Deshalb beantworten wir gerne alle deine Fragen rund um Medizinalcannabis - persönlich und ohne Zeitdruck.

Du fragst dich, ob Cannabis auch bei deinen Beschwerden helfen kann? Wir klären gemeinsam, welche Möglichkeiten sich für dich eröffnen und wie der Weg zu deiner optimalen Behandlung aussieht.

Vielen Dank!

Wir werden uns in kürze bei Ihnen melden.

Noch Fragen?

Wir sind für dich da.

33100 Paderborn

medical@420pharma.deZum Kontaktformular